會試鄉試殿試院試的區別

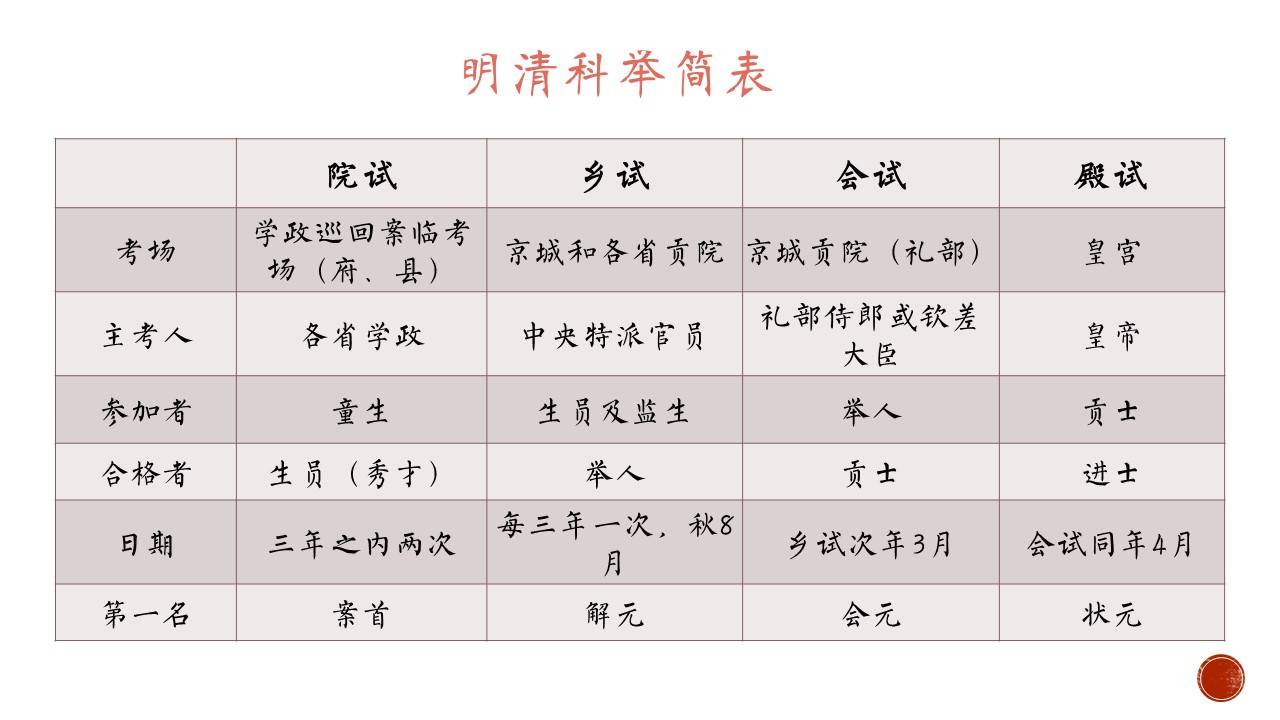

在中國封建社會,科舉制度是選拔官員的主要方式,其中鄉試、會試、殿試和院試是科舉考試的不同階段,它們的區別主要體現在考試的級別、地點、內容和目的上:

1. 院試:

- 級別:最初級。

- 地點:通常在府、州、縣的學宮舉行。

- 內容:主要考察基本的文學和經學知識。

- 目的:選拔合格的生員,即秀才,獲得秀才資格后才能參加更高級別的科舉考試。

2. 鄉試:

- 級別:中級。

- 地點:在各省的省城舉行。

- 內容:包括經義、策問、詩賦等,更加深入和全面。

- 目的:選拔舉人,通過鄉試的生員稱為舉人,舉人有資格參加會試。

3. 會試:

- 級別:高級。

- 地點:在京城舉行,通常在貢院。

- 內容:更加嚴格和深入,包括策論、經義、詩賦等。

- 目的:選拔貢士,通過會試的舉人稱為貢士,貢士有資格參加殿試。

4. 殿試:

- 級別:最高級。

- 地點:在皇宮舉行,通常由皇帝親自主持。

- 內容:主要是策問,考察考生的治國理念和才能。

- 目的:選拔進士,殿試的成績分為三甲,一甲前三名分別是狀元、榜眼、探花,殿試合格者統稱為進士。

科舉制度從隋唐時期開始,一直延續到清朝末年,是中國古代選拔官員的重要途徑。通過科舉考試,許多平民有機會進入官僚體系,實現社會地位的提升。

府試院試鄉試會試殿試順序

中國古代科舉考試的順序和流程是分等級進行的,具體如下:

1. 縣試和府試:這是科舉考試的初級階段,由地方官員主持。士子需要通過縣試,然后參加府試。通過府試后,士子便取得了參加正式科舉考試的資格,即成為“童生”。

2. 院試:這是科舉考試的第二級,通過縣試和府試的童生可以參加院試。院試通過后,考生便成為“秀才”,有了進入府學、州學或縣學的資格。

3. 鄉試:這是科舉考試的第三級,通常每三年在各省省城舉行一次,因在秋季舉行,故又稱“秋闈”。鄉試通過的考生被稱為“舉人”,第一名稱為“解元”。

4. 會試:這是科舉考試的第四級,通常在鄉試的次年春季在京城舉行,故又稱“春闈”。會試通過的考生被稱為“貢士”,第一名稱為“會元”。

5. 殿試:這是科舉考試的最高級別,由皇帝親自主持,通常在會試同年的三月舉行。殿試通過的考生被稱為“進士”,其中前三名分別稱為“狀元”、“榜眼”和“探花”。

整個科舉考試體系是層層選拔,旨在選拔出既有知識又有品行的人才。通過這一系列的考試,考生最終可以獲得及第的榮譽,并對于選拔官員、促進社會進步具有重要意義。如今,雖然科舉制度已經消失,但其精神仍然值得我們學習和傳承。

鄉試府試會試殿試的順序是什么

古代科舉考試的順序是:縣試、府試、院試(鄉試)、會試、殿試。

1. 縣試:由考生所在縣的縣官主持,考期多在每年的陰歷二月。通過縣試的考生獲得參加府試的資格,統稱為童生。

2. 府試:由知府主持,考期多在每年的陰歷四月。通過府試的考生獲得參加院試的資格,統稱為生員或秀才。

3. 院試(鄉試):每三年在各省省城(包括京城)舉行的一次考試,因在秋季陰歷八月初九、十二、十五三天舉行,故又稱秋闈。主考官由皇帝委派。考后發布正、副榜,正榜所取的人叫舉人,第一名叫解元。

4. 會試:每三年在京城舉行的一次考試,因在春季陰歷二月初九、十二、十五三天舉行,故又稱春闈。考試由禮部主持,皇帝任命正、副總裁,各省的舉人及國子監監生皆可應考,錄取三百名為貢士,第一名叫會元。

5. 殿試:殿試是科舉制最高級別的考試,皇帝在殿廷上,對會試錄取的貢士親自策問,以定甲第。錄取分為三甲:一甲三名,賜"進士及第"的稱號,第一名稱狀元,第二名稱榜眼,第三名稱探花;二甲若干名,賜"進士出身"的稱號;三甲若干名,賜"同進士出身"的稱號。二、三甲第一名皆稱傳臚,一、二、三甲統稱進士。

這個順序反映了古代讀書人通過科舉考試逐步晉升的艱難過程。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞