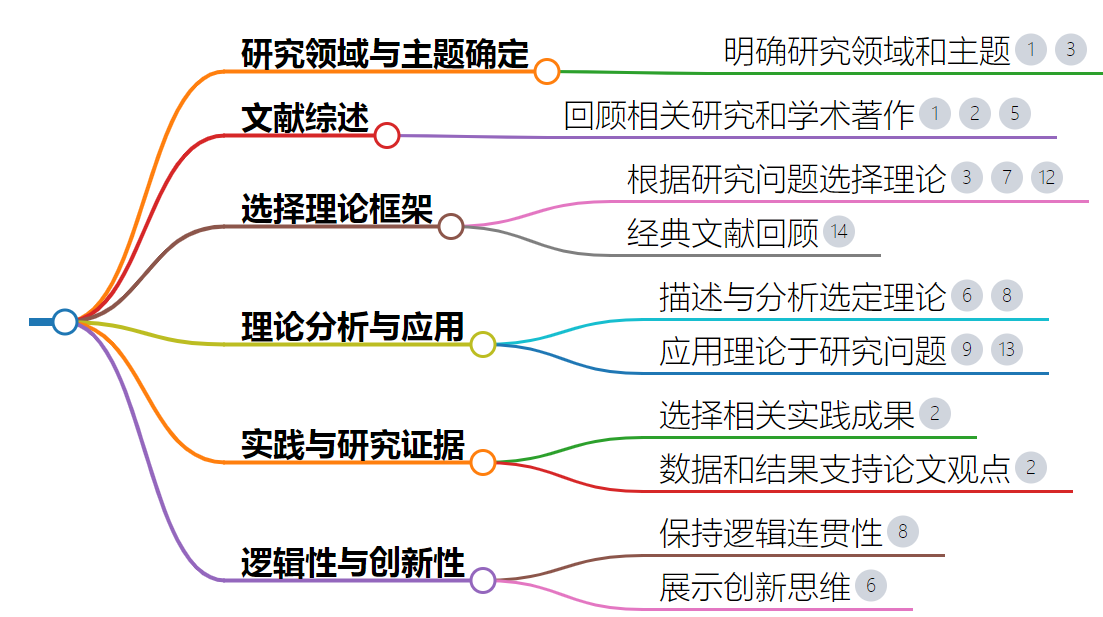

論文的理論基礎(chǔ)是其核心部分,它為研究提供了框架、指導(dǎo)原則和解釋的基礎(chǔ)。撰寫論文理論基礎(chǔ)時(shí),需要遵循一定的步驟和注意事項(xiàng),以確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和邏輯性。

1. 確定研究領(lǐng)域和主題:明確你的研究領(lǐng)域和具體的研究主題。這一步驟有助于你在后續(xù)的文獻(xiàn)綜述和理論選擇中保持方向一致。

2. 文獻(xiàn)綜述:進(jìn)行廣泛的文獻(xiàn)綜述,回顧已有的相關(guān)研究和學(xué)術(shù)著作。通過文獻(xiàn)綜述,可以了解該領(lǐng)域的最新發(fā)展,并建立自己研究的理論基礎(chǔ)。

3. 選擇理論框架:選擇適合的理論框架。這些理論框架應(yīng)能夠全面解釋研究問題,并提供研究的理論支持。所選理論必須具有典型性,即具有代表性和普遍意義。

4. 構(gòu)建概念體系:基于選定的理論框架,構(gòu)建相關(guān)的概念體系。這些概念構(gòu)成了學(xué)科或領(lǐng)域的研究基礎(chǔ),同時(shí)也是撰寫論文的核心內(nèi)容。

5. 邏輯性和規(guī)范性:在寫作過程中,確保理論基礎(chǔ)部分的邏輯性和規(guī)范性。使用準(zhǔn)確、簡明的語言,避免模糊不清的表述。引用規(guī)范也非常重要,要確保所有引用都符合學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

6. 創(chuàng)新性:在理論基礎(chǔ)部分展示一定的創(chuàng)新思維,使你的研究更具學(xué)術(shù)價(jià)值。可以通過對(duì)比現(xiàn)有理論的不同之處或提出新的理論假設(shè)來體現(xiàn)創(chuàng)新性。

7. 具體應(yīng)用:將理論應(yīng)用于實(shí)際研究中,說明如何利用這些理論來解決研究中的問題。例如,在模型建立、實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)等方面應(yīng)用理論知識(shí)。

論文的理論基礎(chǔ)部分不僅要涵蓋相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)典文獻(xiàn)和研究成果,還要結(jié)合自己的研究問題和創(chuàng)新點(diǎn),形成一個(gè)系統(tǒng)且有邏輯性的理論框架。通過這樣的方式,可以提高論文的科學(xué)性和可信度,并為后續(xù)的研究工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).

怎樣找論文的理論基礎(chǔ)?

在文獻(xiàn)綜述中有效地識(shí)別和分析關(guān)鍵理論框架需要遵循一系列步驟和方法。以下是詳細(xì)的指導(dǎo):

文獻(xiàn)綜述的核心在于識(shí)別與研究問題相關(guān)的理論和概念。通過對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)的探索,可以發(fā)現(xiàn)這些理論和概念,并理解它們之間的聯(lián)系。這一步驟要求讀者熟悉關(guān)鍵詞,使用搜索引擎進(jìn)行關(guān)鍵詞搜索,并比較研究報(bào)告的摘要。

在閱讀文獻(xiàn)時(shí),需要批判性地評(píng)估所提出的理論、批評(píng)和基礎(chǔ),確認(rèn)相關(guān)知識(shí)是否得到確鑿的證實(shí)。還需要了解并分析不同作者對(duì)同一概念的不同定義及其特異性點(diǎn)。

理論框架是通過整合和比較不同文獻(xiàn)中的理論來構(gòu)建的。它應(yīng)涵蓋與研究問題相關(guān)的所有重要理論和觀點(diǎn),并對(duì)不同理論進(jìn)行比較和整合。在撰寫理論框架時(shí),目標(biāo)是比較并批判性地評(píng)估不同作者采用的方法和觀點(diǎn)。

文獻(xiàn)綜述應(yīng)包含對(duì)相關(guān)理論、概念或模型的解釋,并通過視覺呈現(xiàn)(如圖表)來幫助讀者更好地理解這些理論。文獻(xiàn)綜述還應(yīng)包括對(duì)早期相關(guān)作品的學(xué)術(shù)回顧,重點(diǎn)關(guān)注實(shí)證研究中的重要發(fā)現(xiàn)、方法論問題和主要結(jié)論。

在總結(jié)關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)時(shí),可以參考某篇文章,例如Watson和J. & Watson R.的文章《分析過去為未來做準(zhǔn)備:撰寫文獻(xiàn)綜述》。還應(yīng)將研究結(jié)果與現(xiàn)有文獻(xiàn)中的具體、相關(guān)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行比較,以確認(rèn)或反駁。

在撰寫綜述時(shí),應(yīng)確保內(nèi)容符合主題、基于主要主題且邏輯清晰,并援引特定于文獻(xiàn)的引用來支持論點(diǎn)。這有助于讀者順利閱讀并得出結(jié)論。

研究理論基礎(chǔ)框架時(shí)從哪些方面寫?

研究理論基礎(chǔ)框架是構(gòu)建研究項(xiàng)目的重要步驟,它為研究提供了一個(gè)結(jié)構(gòu)化的視角和分析工具。以下是撰寫研究理論基礎(chǔ)框架時(shí)可以考慮的幾個(gè)方面:

1. 研究問題和目標(biāo):

- 明確研究的主要問題和目標(biāo),這將指導(dǎo)理論框架的構(gòu)建。

2. 文獻(xiàn)綜述:

- 回顧相關(guān)領(lǐng)域的文獻(xiàn),包括理論、概念、模型和研究結(jié)果。

3. 理論選擇:

- 選擇與研究問題最相關(guān)的理論或理論組合。

4. 概念界定:

- 清晰定義研究中使用的關(guān)鍵概念和變量。

5. 理論假設(shè):

- 基于所選理論提出假設(shè)或預(yù)期的研究結(jié)果。

6. 概念模型:

- 創(chuàng)建一個(gè)概念模型來展示理論元素之間的關(guān)系。

7. 理論框架的邏輯結(jié)構(gòu):

- 描述理論框架的邏輯結(jié)構(gòu),包括因果關(guān)系、中介變量和調(diào)節(jié)變量。

8. 研究方法論:

- 說明理論框架如何影響研究設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)收集和分析方法。

9. 理論貢獻(xiàn):

- 討論理論框架如何對(duì)現(xiàn)有理論做出貢獻(xiàn),包括理論的擴(kuò)展、整合或修正。

10. 理論限制:

- 識(shí)別理論框架的局限性和可能的偏差。

11. 實(shí)證研究的聯(lián)系:

- 說明理論框架如何與實(shí)證研究相聯(lián)系,包括如何指導(dǎo)數(shù)據(jù)的解釋。

12. 跨學(xué)科視角:

- 如果適用,考慮跨學(xué)科理論的整合。

13. 理論的實(shí)用性和適用性:

- 討論理論框架在實(shí)際研究中的適用性和實(shí)用性。

14. 理論的批判性分析:

- 對(duì)所選理論進(jìn)行批判性分析,包括其優(yōu)勢和弱點(diǎn)。

15. 理論的預(yù)測能力:

- 評(píng)估理論框架對(duì)研究結(jié)果的預(yù)測能力。

構(gòu)建理論基礎(chǔ)框架是一個(gè)迭代和動(dòng)態(tài)的過程,可能需要并且能夠?yàn)檠芯刻峁┣逦闹笇?dǎo)。

在構(gòu)建概念體系時(shí),理論基礎(chǔ)從哪些方面寫?

在構(gòu)建概念體系時(shí),確保概念之間的邏輯性和系統(tǒng)性是至關(guān)重要的。以下是一些有效的方法:

1. 概念圖譜的使用:概念圖譜是一種通過繪制連接關(guān)系圖表來幫助理解想法之間關(guān)系的技術(shù)。這種方法可以幫助你看到已有的想法之間的聯(lián)系,并將新想法與現(xiàn)有的知識(shí)聯(lián)系起來。它以一種靈活但非僵化的結(jié)構(gòu)組織想法,為未來的信息或觀點(diǎn)留出空間。

2. 概念分析:概念分析強(qiáng)調(diào)清晰表達(dá)我們直觀知道的事物。這種方法不僅適用于非線性系統(tǒng)的研究,而且對(duì)于理解復(fù)雜現(xiàn)象(如混沌)也非常有幫助。通過明確定義關(guān)鍵概念,可以更好地映射現(xiàn)實(shí)世界到形式系統(tǒng)中,從而提高對(duì)世界的理解。

3. MECE原則:建立邏輯框架時(shí),應(yīng)遵循MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)原則,即完整而不重復(fù)。這可以通過清單制進(jìn)行窮盡列舉,在保證結(jié)構(gòu)齊備的情況下,也保證了足夠小的顆粒度和清晰度,避免泛泛而談。

4. 概念模型的理論基礎(chǔ):構(gòu)建概念模型時(shí),需要基于相關(guān)領(lǐng)域的理論基礎(chǔ),如知識(shí)基礎(chǔ)觀、動(dòng)態(tài)能力理論和開放式創(chuàng)新理論等。這些理論基礎(chǔ)為概念模型提供了洞見和合理的解釋邏輯,使得整體模型具備理論合法性意義。

5. 概念的完整性:確保概念或理論在自身內(nèi)部具有內(nèi)在一致性和連貫性是非常重要的。一個(gè)完整的概念應(yīng)該沒有矛盾、遺漏或不一致的地方,這樣才能清晰地傳達(dá)對(duì)象的本質(zhì)和特征。

6. 系統(tǒng)化思維:從系統(tǒng)的維度看問題,明確體系化思維。整個(gè)系統(tǒng)分為不同的層級(jí),例如商業(yè)層面、產(chǎn)品層面和設(shè)計(jì)層面,這樣可以從更宏觀的角度理解和構(gòu)建概念體系。

如何在論文中展示理論基礎(chǔ)的創(chuàng)新性,同時(shí)保持與現(xiàn)有研究的一致性?

在論文中展示理論基礎(chǔ)的創(chuàng)新性,同時(shí)保持與現(xiàn)有研究的一致性,需要從多個(gè)方面進(jìn)行綜合考慮和操作。以下是一些具體的策略:

1. 明確理論背景:在論文的引言部分簡要介紹研究的理論背景,包括相關(guān)的理論名詞或先前的研究成果等。這有助于讀者理解你的研究是如何建立在現(xiàn)有知識(shí)的基礎(chǔ)上的。

2. 提出新的觀點(diǎn)或擴(kuò)展現(xiàn)有理論:如果論文能夠在理論上提供獨(dú)到的見解,或者對(duì)現(xiàn)有理論進(jìn)行有意義的擴(kuò)展和深化,這些都是理論創(chuàng)新的表現(xiàn)。例如,可以填補(bǔ)人類科學(xué)研究史的空白,提出新的發(fā)現(xiàn)、新的方法、新的理論。

3. 使用公式和圖表:用公式和圖表可以有效地展示研究中所使用到的理論,進(jìn)一步加深讀者對(duì)理論的理解。這種方法不僅能夠清晰地展示理論的應(yīng)用,還能增強(qiáng)論文的說服力。

4. 保持研究問題的一致性:在整篇論文中,研究問題的表述、研究目標(biāo)和方法的選擇以及結(jié)果的解釋都要保持一致。這意味著在展示理論基礎(chǔ)時(shí),要確保所有部分都圍繞著同一個(gè)核心問題展開,避免出現(xiàn)前后矛盾的情況。

5. 形式創(chuàng)新:除了內(nèi)容上的創(chuàng)新,還可以通過文章結(jié)構(gòu)的形式創(chuàng)新來展示理論基礎(chǔ)的創(chuàng)新性。例如,可以采用非傳統(tǒng)的章節(jié)安排,或者在論文的不同部分使用不同的展示方式。

6. 材料和方法的創(chuàng)新:從材料、方法、觀點(diǎn)和體系四個(gè)方面出發(fā),體現(xiàn)論文的創(chuàng)新性。例如,使用新的實(shí)驗(yàn)材料、改進(jìn)實(shí)驗(yàn)方法、提出新的研究觀點(diǎn)或構(gòu)建新的理論體系。

7. 質(zhì)疑與挑戰(zhàn)現(xiàn)有結(jié)論:學(xué)術(shù)論文的新穎性也可以表現(xiàn)在質(zhì)疑與挑戰(zhàn)已有結(jié)論上。通過提出新的證據(jù)或分析,對(duì)現(xiàn)有理論進(jìn)行批判性思考,從而展示理論基礎(chǔ)的創(chuàng)新性。

論文理論支撐需要寫什么內(nèi)容

論文的理論支撐部分是論文中非常重要的一部分,它為研究提供了理論基礎(chǔ)和邏輯框架。理論支撐通常包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:

1. 理論背景:介紹研究主題的相關(guān)理論發(fā)展歷史,以及當(dāng)前研究領(lǐng)域內(nèi)的主要理論觀點(diǎn)。

2. 理論框架:構(gòu)建一個(gè)理論框架來指導(dǎo)研究,這個(gè)框架可以是現(xiàn)有的理論模型,也可以是作者這些假設(shè)是研究將要驗(yàn)證的具體問題。

4. 理論意義:闡述研究的理論意義,包括對(duì)現(xiàn)有理論的補(bǔ)充、修正或挑戰(zhàn),以及對(duì)理論發(fā)展的潛在貢獻(xiàn)。

5. 文獻(xiàn)綜述:回顧和總結(jié)與研究主題相關(guān)的文獻(xiàn),展示理論支撐的來源和依據(jù)。

6. 理論概念和定義:明確研究中使用的關(guān)鍵概念和定義,確保研究的清晰性和準(zhǔn)確性。

7. 理論聯(lián)系實(shí)際:將理論應(yīng)用于實(shí)際問題,解釋理論如何幫助理解和解決實(shí)際問題。

8. 理論局限性:討論理論的局限性和適用范圍,以及這些局限性對(duì)研究可能產(chǎn)生的影響。

9. 理論貢獻(xiàn):明確研究對(duì)理論的貢獻(xiàn),包括對(duì)理論的驗(yàn)證、擴(kuò)展或提出新的理論觀點(diǎn)。

10. 理論整合:如果研究涉及多個(gè)理論,需要展示這些理論是如何整合在一起,以及它們?nèi)绾喂餐窝芯康摹?/p>

在撰寫理論支撐部分時(shí),要確保理論的選擇和應(yīng)用與研究問題緊密相關(guān),并且能夠?yàn)檠芯刻峁﹫?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。要注意理論的邏輯性和一致性,確保理論支撐能夠合理地引導(dǎo)研究的進(jìn)行。

在將理論應(yīng)用于實(shí)際研究中時(shí),有哪些具體策略提高理論的應(yīng)用效果?

在將理論應(yīng)用于實(shí)際研究中時(shí),有多種具體策略和案例可以提高理論的應(yīng)用效果。以下是一些有效的策略:

1. 理論與實(shí)踐相結(jié)合:通過將理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合,能夠更好地理解和應(yīng)用理論。例如,在教育領(lǐng)域,教學(xué)和學(xué)習(xí)需要包括使學(xué)習(xí)者通過實(shí)際接觸實(shí)踐環(huán)境來提供輸入的過程,從而確認(rèn)或完善他們所學(xué)的理論知識(shí)。

2. 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法:通過對(duì)實(shí)踐活動(dòng)中的具體情況進(jìn)行歸納與分析,使之系統(tǒng)化、理論化,上升為經(jīng)驗(yàn)的方法。這種方法可以幫助將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際操作中的指導(dǎo)原則。

3. 動(dòng)態(tài)課程設(shè)計(jì):在實(shí)踐中,僅將理論帶入實(shí)踐是不夠的。課程需要是動(dòng)態(tài)的,允許理論知識(shí)通過來自不同背景的實(shí)踐得到信息反饋,從而得到改進(jìn)和加強(qiáng)。

4. 質(zhì)性研究方法:使用如圖片闡釋等質(zhì)性研究方法,可以幫助更好地理解理論與實(shí)踐之間的關(guān)系,并提出改進(jìn)研究策略的建議。

5. 信息方法:通過對(duì)信息的收集、傳遞、加工和整理獲得知識(shí),并應(yīng)用于實(shí)踐,以實(shí)現(xiàn)新的目標(biāo)。

6. 案例分析:通過具體的案例分析,可以展示如何在實(shí)際情境中應(yīng)用理論。例如,價(jià)值工程(VE)理論在工程領(lǐng)域的應(yīng)用案例,展示了如何在新的理論層面和應(yīng)用平臺(tái)上有效開展VE的實(shí)踐應(yīng)用。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞