古代科舉考試中殿試的第三名稱為什么

在古代科舉考試中,殿試的第三名稱被稱為“探花”。這個稱謂的由來與唐朝時期的一種習俗有關。當時,新科進士放榜在春季,正值京城長安杏花盛開之際,新科進士會舉行一場游園盛會,稱為“杏園宴”。在這個活動中,會挑選進士中兩名年輕英俊者為“探花使”,負責到各園采摘鮮花,迎接狀元,這兩個人便被稱為“探花郎”。最初,“探花”只是戲稱,與登第名次無關。到了北宋晚期,第三名進士才改稱為探花,這個稱謂逐漸固定下來,并延續至后世 。

殿試的前三名合稱為“三鼎甲”,其中第一名為“狀元”,第二名為“榜眼”,第三名為“探花”。狀元、榜眼、探花被稱為“三鼎甲”應該始于南宋,這個稱謂寓意著鼎之三足,在科舉考試中,鼎甲是進士之首,是最具代表性的群體 。

殿試一二三名叫什么

殿試是中國古代科舉制度中最高級別的考試,通常在皇宮內舉行,由皇帝親自主持或監督。殿試的前三名分別稱為:

1. 狀元(Zhuangyuan):殿試第一名,也稱為"榜首",是科舉考試中的最高榮譽。

2. 榜眼(Bangyan):殿試第二名,僅次于狀元。

3. 探花(Tanhua):殿試第三名,位于榜眼之后。

這三位考生在科舉考試中表現優異,被認為是國家未來的棟梁之才。科舉制度從隋唐開始,一直到清朝末年才廢除,對中國歷史和文化產生了深遠的影響。

科舉殿試三甲的名稱

科舉制度是中國古代選拔官員的一種考試制度,其中殿試是最終選拔官員的考試。殿試成績排名前三的考生分別被稱為“狀元”、“榜眼”和“探花”,這三者合稱為“三鼎甲”,是科舉制度中的最高榮譽。狀元是殿試第一名,榜眼是第二名,而探花則是第三名。這些名稱起初并非官方用語,而是民間的習慣用語,后來逐漸被官方接受并使用。“狀元”這個稱呼起源于唐朝,最初稱為“狀頭”,后來改稱為“狀元”。

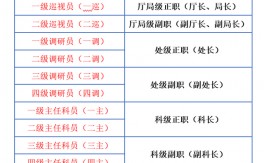

在科舉考試中,除了一甲的前三名外,還有二甲和三甲的劃分。二甲和三甲的第一名都被稱為“傳臚”。二甲的進士被賜予“進士出身”的稱號,而三甲的進士則被賜予“同進士出身”的稱號。這些稱號表明了考生在科舉考試中的不同成績等級。

在歷史上,科舉考試的“三甲”實際上指的是殿試中榜進士中的三個等級,即一甲、二甲和三甲,而不僅僅是指狀元、榜眼和探花。在明清時期,科舉考試分為鄉試、會試和殿試三個階段,殿試的一甲僅限三名,即狀元、榜眼和探花,而二甲和三甲則各取若干名。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞